Изоляция в жизни и творчестве русских классиков

Многие русские писатели испытали на себе чувство изоляции: для одних это было вынужденное одиночество в карантинных городах, других отправляли в ссылку за смелые высказывания, а кто-то добровольно выбирал уединение для творчества. Исследуем, как разные писатели переживали изоляцию и как это повлияло на их произведения.

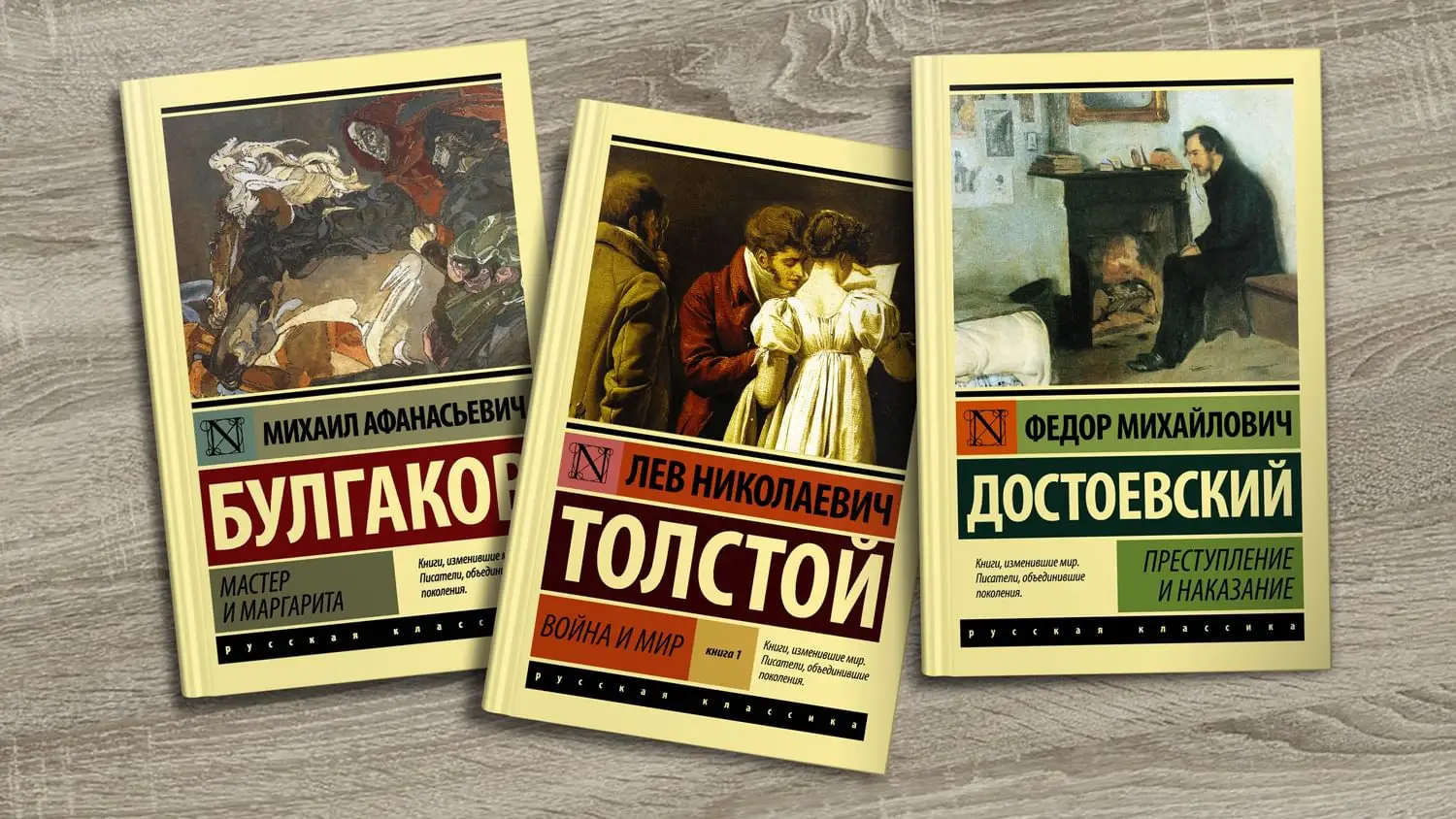

Тема добровольного и вынужденного затворничества — одна из ключевых для русской литературы. Многие писатели имели глубокий личный опыт изоляции: Пушкин в Болдино, Достоевский на каторге, Толстой в Ясной Поляне, Солженицын в лагере. Этот опыт напрямую проникал на страницы их произведений, наделяя героев невероятной психологической глубиной. Вспомним Раскольникова, добровольно заточившего себя в каморке, подобной гробу, где и созрела его бесчеловечная теория. Или князя Андрея Болконского, который в период уединения в имении переосмыслил всю свою жизнь.

Литературный эксперт проводит параллели между историческими практиками изоляции и нашим современным опытом, показывая, какие стратегии выживания и преодоления кризиса предлагают нам классики. Один ищет спасение в личном труде и творчестве (Пушкин), другой — в религиозном прозрении (Достоевский), третий — в опрощении и связи с народом (Толстой).

Это бесценный источник мудрости, проверенной временем и страданием.

«Холера в Москве!»: Александр Герцен на карантине

В 1830–1831 годах Россию охватила первая эпидемия холеры. Александр Герцен находился в Москве во время эпидемии. В мемуарах «Былое и думы» он писал о панике в городе и закрытии Московского университета, где он обучался.

«Холера –– это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая, — раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы...»

«Благодать семейного счастья»: казанская изоляция Баратынского

Евгения Баратынского холерный карантин застал на имении под Казанью. Изоляция сначала принесла ему творческий кризис, но вскоре он написал мистическую повесть «Перстень».

В уединении Баратынский провел время с женой, что сделало этот период одним из самых счастливых в его жизни:

«Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры...»

«Печальный дух изгнанья»: ссылка Лермонтова

Михаил Лермонтов, находясь в ссылке на Кавказе, создал множество своих произведений, включая «Герой нашего времени». Печорин, как и Лермонтов, погружен в себя и отстранен от общества.

«Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали...»

«Я почти никуда не хожу»: каторга Достоевского

Федор Достоевский пережил каторгу после ареста за участие в тайном кружке. Последствия изоляции и каторжной жизни нашли отражение в его произведениях, таких как «Записки из Мертвого дома» и «Записки из подполья».

«Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем...»

«…Роковым образом отделен от всего»: эмиграция Набокова

Владимир Набоков покинул Россию после революции и пережил множество переездов. Эти события отразились в его произведениях, таких как «Машенька» и «Защита Лужина».

«Он остался один. Становилось все темней в глазах, и по отношению к каждому смутному предмету в зале он стоял под шахом...»

«Хоть один месяц в жизни провести талантливо»: добровольное уединение Тургенева и Чуковского

Некоторые писатели, такие как Иван Тургенев и Корней Чуковский, сознательно выбирали уединение для сосредоточенного труда. Их работы отражают темы личного времени и сосредоточенности.

«Пью утром славный чай — с прекрасными кренделями — из больших чудесных английских чашек... о блаженство, блаженство, блаженство уединенной, неторопливой работы...»

Корней Чуковский записывал свой опыт уединенной работы в «Дневнике», подчеркивая важность дисциплины и самосовершенствования:

«Приняты решения: сидеть дома и только раз в неделю под воскресение уходить куда-нибудь по вечерам...»