Слова, придуманные русскими писателями: вклад в русский язык

Русский язык долгое время обогащался за счет выдающейся работы русских писателей. Многие слова, которые сегодня кажутся нам привычными, были введены в обиход именно литераторами.Многие слова, которые сегодня кажутся нам привычными и естественными, когда-то были изобретены писателями и поэтами.

Русская литература не только отражала развитие языка, но и активно влияла на него, обогащая лексику авторскими неологизмами. Например, Николай Карамзин ввёл в обиход слово «промышленность», а также неологизмы «влюблённость», «трогательный» и «будущность».

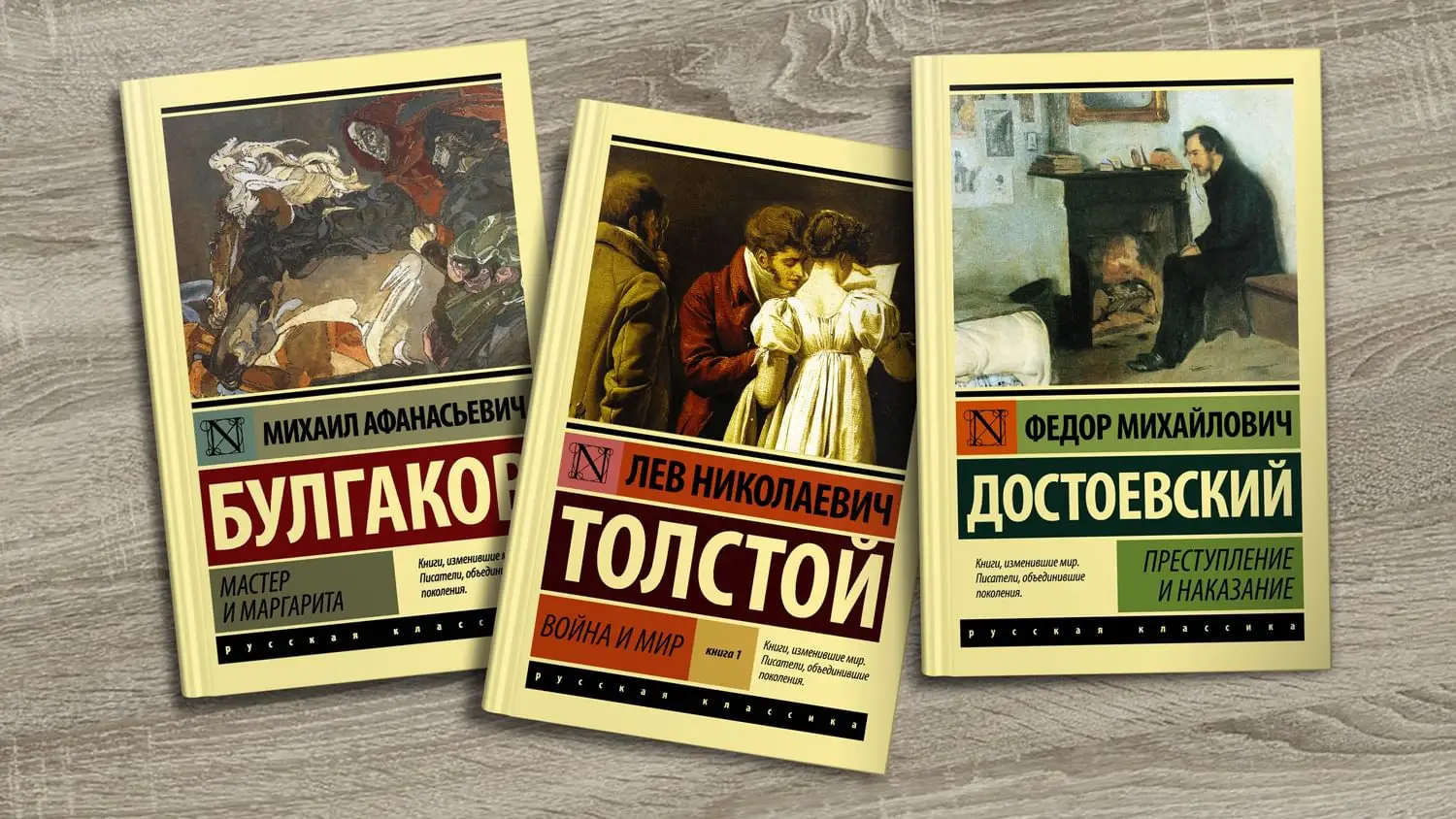

Александр Пушкин, которого называют создателем современного русского литературного языка, подарил нам такие слова, как «вульгарный» (в современном значении) и «хлыщ». Велимир Хлебников экспериментировал со словообразованием, создавая совершенно новые понятия, а Владимир Маяковский придумывал яркие, запоминающиеся метафоры и слова вроде «громадьё» и «прозаседавшиеся».

Даже Фёдор Достоевский не удержался от экспериментов: именно он ввёл в язык слово «стушеваться». В этой статье мы расскажем о самых интересных авторских неологизмах, которые прочно вошли в русскую речь, и разберёмся, как творчество писателей формировало наш язык.

Михаил Ломоносов

Михаил Ломоносов, будучи универсальным ученым-энциклопедистом, осознанно и целенаправленно работал над созданием русской научной терминологии. Столкнувшись с почти полным отсутствием соответствующих понятий на родном языке, он не стал слепо заимствовать иностранные слова, а начал создавать собственные, опираясь на богатство русской лексики и грамматики.

Его переводы фундаментальных научных трудов стали настоящим творческим актом: для описания физических и химических явлений он ввел в обиход такие незаменимые сегодня термины, как «градусник», «горизонт», «преломление», «вещество», «кислота» и «равновесие».

Ломоносов искусно использовал методы калькирования (дословного перевода иноязычных слов) и семантического переноса, наделяя уже существующие слова новым, научным значением. Его титанический труд заложил основу для развития всей отечественной науки и образования, доказав, что русский язык обладает неисчерпаемым потенциалом для выражения самых сложных научных идей.

Василий Тредиаковский

Василий Кириллович Тредиаковский, часто остающийся в тени своих великих современников, был одним из главных новаторов русского языка XVIII века. Будучи филологом и теоретиком стиха, он активно занимался обогащением лексикона, стремясь сделать русский язык более гибким и пригодным для светской и научной литературы.

Ему принадлежит авторство таких фундаментальных слов, как «общество», «достоверный», «беспристрастный» и «государь».

Наиболее смелые лингвистические эксперименты Тредиаковский провел в своей грандиозной поэме «Телемахида», где он создал огромное количество неологизмов, пытаясь передать тонкости сюжета. Хотя многие из его словесных изобретений (например, «дщерь», «зеница») были восприняты современниками с иронией и не прижились, сама его смелость в словотворчестве расчистила путь для последующих реформ. Его работа доказала, что язык — это живая материя, которую можно и нужно сознательно развивать.

Николай Карамзин

Николай Михайлович Карамзин, великий историк и писатель, подошел к развитию языка не как ученый-лексикограф, а как тонкий художник и стилист. Его главной целью было сделать русский литературный язык elegant, ясным и пригодным для выражения тончайших оттенков человеческих чувств и мыслей.

В противовес тяжелому и архаичному слогу XVIII века он стремился создать язык, на котором могло бы говорить образованное светское общество. Именно Карамзин подарил русской речи такие нежные и глубокие слова, как «трогательный», «впечатление», «промышленность» (в значении «индустрия»), «влюбленность», «будущность» и «занимательный».

Многие из этих терминов он не столько изобрел с нуля, сколько удачно адаптировал из европейских языков, придав им изящную русскую форму. Его нововведения, встреченные поначалу в штыки консерваторами, очень быстро укоренились в языке, совершив в нем настоящую революцию и подготовив почву для золотого века русской литературы.

Федор Достоевский

Федор Михайлович Достоевский, гений психологической прозы, обогатил русский язык не столько массой новых терминов, сколько уникальными словами, точно отражающими сложные душевные состояния. Самым знаменитым его творением стало глагол «стушеваться», впервые использованный им в повести «Двойник».

Это слово, произошедшее от чертежного термина «тушевать» (наносить тени), Достоевский наполнил глубоким психологическим смыслом, обозначающим робкое съеживание, желание человека исчезнуть, стать незаметным.

Другой его яркий, но менее прижившийся неологизм — «лимонничать», означающий «вести себя слащаво, приторно-любезно».

Достоевский-лингвист был не систематизатором, а скорее интуитивным художником, который для выражения уникальных идей и внутренних конфликтов своих героев шел на смелые языковые эксперименты. Его словарные находки, рожденные в самой гуще повествования, обладают удивительной жизнеспособностью и точно схватывают вневременные черты человеческого характера.