Картины в произведениях русских классиков: аналитический обзор от литературного критика

Произведения отечественных классиков полны нюансов, которые помогают читателям лучше понять героев. Такими деталями у разных авторов служили описания интерьеров и нарядов, манер и привычек. В этом материале мы обсудим, как картины, упомянутые в книгах Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского, раскрывают сюжеты и персонажей.

Русская классическая литература выстроена вокруг нескольких мощных сквозных мотивов, которые кочуют из произведения в произведение, каждый раз обретая новые грани и смыслы. Эти архетипы стали своеобразными «кодами», позволяющими писателям говорить с читателем на глубоком, почти подсознательном уровне.

Мотив «заблудшего сына», восходящий к евангельской притче, на русской почве трансформировался в истории о раскаявшихся грешниках и блудных дворянах, ищущих искупления.

Архетип «маленького человека», рожденный в «Станционном смотрителе» Пушкина и «Шинели» Гоголя, раскрывает тему социальной несправедливости и человеческого достоинства. А тема «лишнего человека» — умного, рефлексирующего, но не способного на действие героя — стала визитной карточкой целой эпохи от Онегина до чеховских интеллигентов. Литературный эксперт покажет, как эти мотивы переплетаются, развиваются и спорят друг с другом, создавая единое мощное полотно русской классики.

Александр Пушкин: «Станционный смотритель»

В этом произведении Александр Пушкин упоминает картины, напоминающие полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына».

История блудного сына отображает альтернативный ход событий по сравнению с судьбой героев повести. Главный герой Самсон Вырин, который страдает из-за бегства своей дочери, упоминает картину в самом начале: «Тут он [станционный смотритель] принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его обитель...». История картины противопоставляется трагической судьбе персонажей.

Николай Гоголь: «Мертвые души»

Николай Гоголь в «Мертвых душах» описал героев через их окружение, включая картины. Особое внимание уделяется персонажам и их интерьерам:

Коробочка. Описания птиц на картинах в доме Коробочки отражают ее качества. Елена Смирнова отмечает, что такие птицы символизируют глупость и бессмысленность.

Собакевич. Греческие полководцы на его картинах подчеркивают его физическую мощь и стремление к подобным атрибутам.

Ноздрев. Разрозненные покупки, в том числе картины, показывают его неопределенность и дилетантизм.

Плюшкин. Заброшенные картины и предметы отражают его жадность и безразличие к искусству.

Федор Достоевский: «Идиот»

Картина «Мертвый Христос в гробу» Ганса Гольбейна становится ключевым элементом романа «Идиот». Картина вызывает сильные эмоции и философские размышления о вере и смертности. Главный герой, князь Мышкин, отмечает: «Да от этой картины у иного вера может пропасть!»

Федор Достоевский: «Братья Карамазовы»

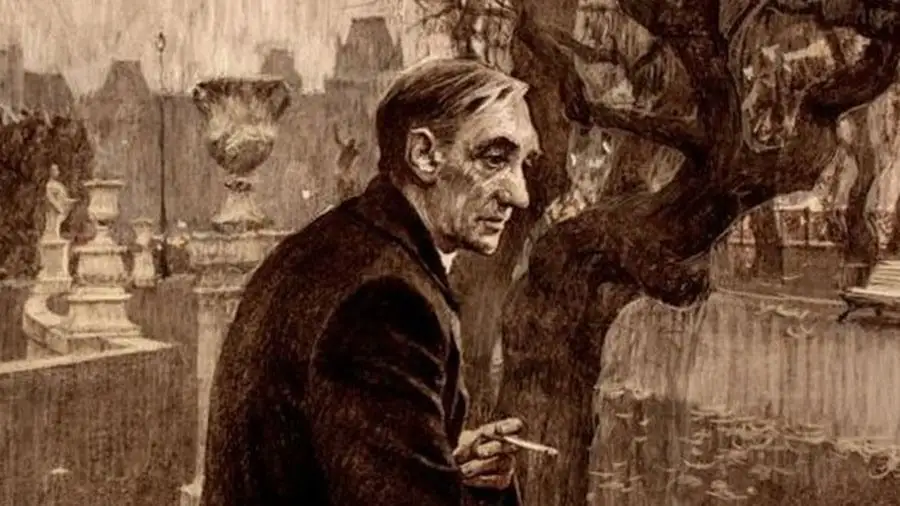

В «Братьях Карамазовых» упоминается картина Ивана Крамского «Созерцатель». Картина дополняет портрет Смердякова, раскрывая его внутренние переживания и противоречия. Герой направляет свой взгляд внутрь себя, что символизирует его отчуждение и замкнутость.